川越街道をゆく

膝折宿

今回は、朝霞の膝折宿

地元の旧家の方がご自身で記されたものから抜粋・掲載させていただくことになりました。

大正・昭和・平成と時代とともに変遷を遂げた膝折をつぶさに見てきた著者の文章から、

往時の川越街道の様子を偲んでください。

(原文は長文のため、中略もたびたびありますが、ご了承ください)

(大正初期の川越街道)

(大正初期の川越街道)

川越街道点描

中世、鎌倉に幕府が開かれた頃は、鎌倉に通じるいわゆる「鎌倉街道」が発達したが、

近世江戸に幕府が開かれてからは、江戸を中心として地方への街道が次第に整備され発達した。

その一つに川越街道がある。江戸時代、幕府直轄のいわゆる五街道に準じて、脇往還と称された。

江戸日本橋より中山道を行き、板橋宿の平尾で分かれて、

上板橋・下練馬・白子・膝折・大和田・大井の各宿場を通って川越城下にいたる道で、

川越道中・川越往還、 あるいは単に脇往還とも呼ばれた。

川越街道は、板橋〜川越間をそう呼ばれていて、往時から盛んに利用されているが、

川越から北に延びて、中山道熊谷宿に接している。

沿道には藤久保(三芳町)の松並木を始め、杉並木・欅並木もあり、

膝折宿の各家の門前などには見事な姿の赤松も散見されたが、

これらの松も藤久保の松並木も、戦中・戦後にかけ松喰い虫や車の排気ガス等の被害で、

いまは一本残らず枯れてしまい、往時の美しい姿が見られないのはまことに残念である。

わが家の街道べりには紅白の花を咲かせた源平桃があって、

花の頃には道行く人々も振り返って見たとは、亡父の話であったが、

私が子供の頃には、その朽ちた幹の一部を留めていたに過ぎなかった。

膝折宿の川越街道の両側には、

幅一メートル足らずの小川が流れていて玉石などで護岸されていて、

人家の前のみ御影石や板などの橋をかけていた。

小川の水は黒目川からのものではなく、

大山(警察署西方の台地)からの湧水であるからきれいに澄んでいて、

洗い物などにも利用されていた。

堰止めて巧みに作った水車をそれに仕掛け、道ゆく人々を楽しませていた所もあった。

道路はもちろん砂利道であったが、江戸時代はどうであったか知らない。

川越あたりからたまに貨物自動車や、一時間に一本の乗合自動車(バス)が通ったほかは、

馬や牛に牽かせた運送車のガタゴトという音で夜が明けたり、

野菜などを積んだ大八車もよく通った。

鶏や犬も遊んでいたし、子供らの独楽回しや竹馬の遊び場でもあった。

江戸時代膝折村の民家は百軒位。

江戸時代膝折村の民家は百軒位。

万治三(一六六〇)年の検地では屋敷三九軒とある。 (写真は万治3年検地帳)

日常庶民のほかにどんな人々がこの道を通ったろうか。

小栗判官・鬼鹿毛や、御子上典膳・鬼眼、

太田道灌(文明十・一四七八年、豊島氏との戦いで、膝折宿に布陣したという)のことなどはさておき、

遠い昔、禅僧・万里集九は長享二(一四八八)年、白子(和光市)に泊まり、

川越へ行ったが、当然膝折宿も通ったろう。 紀行詩文集『梅花無尽蔵』を書いている。

文明十八(一四八六)年から一年の旅で、道興准后は膝折で歌を詠み『廻国雑記』に載せている。

天正十八(一五九〇)年以降、後北条氏の人馬や軍用物資も通ったかもしれない。

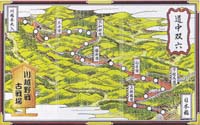

(双六画面<朝霞市博物館資料>)

(双六画面<朝霞市博物館資料>)

元和九(一六二三)年〜慶安四(一六五一)年に三代将軍として在任した家光は、

川越仙波の東照宮へ参詣しており、これも当然膝折を通ったと思う。

鷹狩を好み、士気を鼓舞した家康やその影響を受けた秀忠・家光は、

当地方の御鷹場へもやってきたことであろう。

小藩ながら江戸防衛の要衝として重要視された川越藩には、

酒井・堀田・松平・柳沢・秋元などの譜代大名が城主にされ、

移封もしばしば行われたが、これらの大名の参勤交代その他での往来、

その家臣達の往来や上使らの通行もあったことだろう。

亡父の話では、川越城主は野火止までは領地であるからそれらしく通り、

坂を下って天領の膝折宿は粛々と通過したと見たようなことを言っていた。

長い間に、脇往還を通った大名は川越城主だけではなかったようだ。

北の方の小藩主も通ったようだ。

大身の大名と中山道ですれ違うことが予想された場合、

礼を致す煩わしさを避けて、脇街道を行くといったことがあったようだ。

ただ、川越街道は道中の短い脇往還のことであり、東海道や中山道の名立たる宿場に比べれば、

白子宿も膝折宿も、大和田、大井宿等も、その規模は小さいものであったろう。